Ouvrage collectif initié par Jozéfa Younan, Sonia et Sylvie Younan, édité par Zamân Books.

Ouvrage collectif initié par Jozéfa Younan, Sonia et Sylvie Younan, édité par Zamân Books.

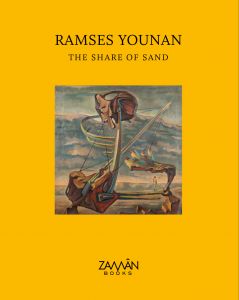

Autour de Ramsès Younan (1913-1966), artiste peintre et intellectuel égyptien engagé en même temps que citoyen du monde, sa famille fait cercle, parlant de l’homme et de l’oeuvre, rassemblant ses peintures et ses écrits. Plus d’un demi-siècle après sa disparition, son épouse et ses deux filles lui rendent un bel hommage par cet ouvrage monographique composé d’un catalogue de ses peintures, dessins et expérimentations visuelles au plus complet des oeuvres retrouvées, ainsi que d’une anthologie d’essais critiques ; Jozéfa Younan, son épouse, avait initié le travail, ses deux filles l’ont poursuivi. Pionnier de l’art abstrait dans son pays et membre du groupe surréaliste Art et Liberté, Ramsès Younan est né à Minieh, en Moyenne Égypte, dans une famille copte. Formé à l’École supérieure des Beaux-Arts du Caire, il débute comme professeur de dessin dans les écoles secondaires en même temps qu’il engage sa carrière de peintre et de critique. À vingt-cinq ans il publie un essai sur l’art moderne, L’Objectif de l’artiste contemporain.

De 1937 à 1946, ses peintures et dessins de jeunesse l’inscrivent dans la sensibilité surréaliste. En 1938, avec le poète Georges Henein, intellectuel et critique d’art égyptien et avec l’écrivaine Ikbal El Alaily, Ramsès Younan fonde le groupe surréaliste égyptien réuni autour de la revue La Part du sable. « Au fond de moi-même, je sens le vide, un désert sans ciel et sans lumière. Le goût du sable dans ma bouche. Et le vide, en principe, ne souffre pas le mouvement dialectique. Je sens aussi le désir absurde de nier le vide… »

En révolte absolue contre l’époque et contre l’art académique, le groupe tente de se créer d’autres horizons, un monde magique et utopique. Leur combat pour la liberté et la justice sociale s’inscrit dans une période agitée de l’Histoire, le début du XXème siècle. Leur premier geste est de signer, comme trente-cinq autres artistes, le Manifeste collectif publié au Caire, Vive l’art dégénéré ! « On sait avec quelle hostilité la société actuelle regarde toute création littéraire ou artistique menaçant plus ou moins directement les disciplines intellectuelles et les valeurs morales du maintien desquelles dépendent, pour une large part, sa propre durée, sa survie. Cette hostilité se manifeste aujourd’hui dans les pays totalitaires, dans l’Allemagne hitlérienne en particulier, par la plus abjecte agression contre un art que des brutes galonnées promues au rang d’arbitres omniscients qualifient de dégénéré… Intellectuels, écrivains, artistes, relevons ensemble le défi. Cet art dégénéré, nous en sommes absolument solidaires. En lui résident toutes les chances de l’avenir… »

Ramsès Younan et son groupe pensèrent ensuite trouver une réponse à leurs questions dans la pensée communiste. Il devint rédacteur en chef d’une revue trotskiste d’avant-garde Al-Majalla al-Jadida/La Nouvelle Revue, de 1942 à 1944 jusqu’à ce que le gouvernement en interdise la publication. À partir de là il se consacre davantage encore à la peinture et à la littérature, il est aussi traducteur et s’intéresse particulièrement à Rimbaud et Camus qu’il traduit en arabe. « La pensée de Camus nous donne à voir l’homme, débarrassé du poids des illusions et des espoirs, privé du sens de sa vie, et incité par là même à se lancer dans un monde de liberté… » écrit-il.

Un court emprisonnement et l’absence d’horizon politique le poussent à quitter l’Égypte et à s’installer à Paris entre 1947 et 1956, pour se consacrer à l’art. En 1947 il rédige avec Georges Henein, le Tract du groupe Art et Liberté et La Part du sable : « Au bout des chemins – magique, poétique, philosophique, scientifique…- au bout de tant de démarches pour s’intégrer au monde, nous n’avons retrouvé que notre solitude. » À Paris, une période intermédiaire s’ouvre pour Ramsès Younan où il devient journaliste, travaillant à la section arabe de la radiodiffusion française, tout en continuant à peindre. Il présente en 1948 à la galerie du Dragon sa première exposition personnelle. En 1956 Ramsès Younan et trois de ses collègues et compatriotes sont expulsés de France pour avoir refusé de diffuser des déclarations contre l’Égypte, à la veille de l’agression tripartite – une alliance secrète entre la France, le Royaume-Uni et Israël, suite à la nationalisation du Canal de Suez par Nasser, président depuis quelques mois -. De retour en Égypte il se consacre à la peinture abstraite et organise en 1962 une exposition, au Caire. Il sera chargé de la conception du Pavillon égyptien à la IIème Biennale de São Paulo en 1961 puis à la 32ème Biennale de Venise, en 1964.

Dans cet ouvrage collectif, Ramsès Younan – La Part du sable, on retrouve l’article de Louis Awad, publié en 1966 dans Al-Ahram Hebdo, C’était un pionnier courageux ; celui d’Alain Roussillon, retraçant son Parcours dans une francophonie en langue arabe ; Michel Fardoulis-Lagrange, pose la question : Surréaliste, Ramsès ? en ces termes « Dualité donc que l’on ne perd jamais de vue, double polarisation et attraction mutuelle : les tableaux de Ramsès narrent, exposent un univers fragmenté qui n’est autre que l’objet surréaliste éclaté avec son propre instinct d’approche de l’immobilité absolue » ; Patrick Kane analyse les écrits de l’artiste, notamment ses Essais, dans Ramsès Younan, artiste et intellectuel engagé. « Ramsès Younan peint toutes fibres tendues jusqu’au besoin de rupture, jusqu’à l’appel de la rupture » écrit Georges Henein en 1948.

Au-delà de la connaissance de l’œuvre de Ramsès Younan, l’ouvrage permet de rencontrer le contexte général de l’art, en Égypte et dans le monde, au début du XXème siècle. De l’approche de l’œuvre de son père, Sonia Younan écrit, en 2015 : « Le peintre a choisi une démarche exigeante et solitaire : en l’absence de procédé ou recette permettant de produire des tableaux en série, chaque tableau trace sa voie singulière et ré-édite le commencement de l’art. » Une lettre non datée de Ramsès Younan interroge la page blanche, l’inspiration : « Je désespère de moi-même. Ces dernières années se sont passées, jour après jour, sans que je puisse écrire une seule phrase pour… Ce n’est pas que ma tête soit vide comme un théâtre où on vient de jouer. Le fait est que je n’arrive plus à comprendre ce qui s’y joue, ni voir où tout cela puisse bien mener. Ma pensée me fuit… » Ce livre fait le recensement d’une précieuse documentation sur le surréalisme en Égypte et met le projecteur sur l’œuvre d’un artiste, grand intellectuel et peintre talentueux en perpétuelle recherche qui, fort de dix ans passés en France, n’y a pas souvent droit de citer.

Brigitte Rémer, le30 juillet 2022

Textes de Ramsès Younan, Louis Awad, Alain Roussillon, Michel Fardoulis-Lagrange, Patrick Kane, Marc Kober, Roland Vogel, Georges Henein, Yves Bonnefoy, Jozéfa Younan, Abdul Kader el-Janabi, Georges Andrews, Victor Musgrave, Sonia Younan, Ahmed Rassim, Jean Moscatelli, Aimé Azar, Édouard Jaguer, Anneka Lenssen, Éric de Laclos, Stephen Spender – suivi de sa Biographie, liste des expositions et catalogue raisonné.

L’ouvrage est publié avec le soutien de Sonia Younan et Boris Younan, direction d’ouvrage Sonia Younan, coordination Madeleine de Colnet, mai 2021, Zamân Books – Traducteurs : anglais/français, Marie-Mathilde Bartolotti – arabe/français, Nabil Boutros, Alain Roussillon (p. 209) – Relecture, Éric Laurent, Anne-Lise Martin – Graphisme, Elias Ortsiloc – Iconographie, Nabil Boutros, Sothebys, Scottish National Gallery of Modern Art Archive (p. 98/99) – Les auteurs pour leurs textes Œuvres de Ramsès Younan, courtesy de la famille Younan – Distribution, Les Presses du réel.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.